掲載日:2022年3月17日

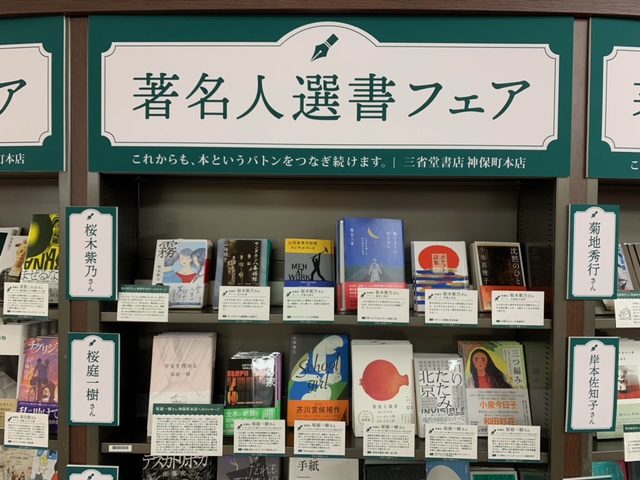

読書は選ぶところから始まっています。

読みのプロでもある著作家の豊かな選書をお楽しみください。

本フェアは2022年5月8日まで神保町本店1階で開催しております。

神保町本店は2022年5月8日で一時閉店いたしますが

これからも、本というバトンをつなぎ続けます!

(選者の方は順不同で敬称は省略させて頂いております。)

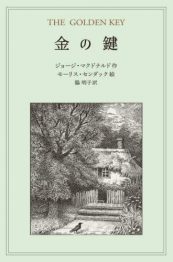

「金の鍵」 ジョージ・マクドナルド著

選者:佐藤弓生

モダン・ファンタジーのルーツ

燃える虹、空飛ぶ魚、影の海――幻視に満ちた、『ナルニア国物語』『指輪物語』に先立つファンタジーの古典。詩人オーデンの解説も示唆に富みます。カバー下の美麗なデザインもうれしい。

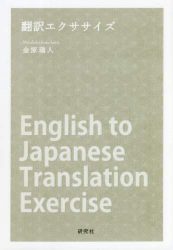

「翻訳エクササイズ」 金原瑞人著

選者:佐藤弓生

伝わる言葉を、とことんさぐる

英文フィクション中心の翻訳指南書ですが、ジェンダー観の変化に沿った人称代名詞の扱い、演説に合う文体の選択など今日的な話題が興味深く、日本語についても考察の深まる一冊です。

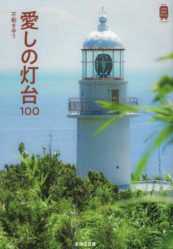

「愛しの灯台100」 不動まゆう著

選者:佐藤弓生

“あわい”をめぐる旅案内

建築物としての灯台と、風景としての海や空の写真が美しい旅行ガイド。陸と海の“あわい”に位置する灯台の存在は、そんな“あわい”を行き来してきた人びとの歴史や生活をも伝えます。

「だれのものでもない岩鼻の灯台」 山下明生 文・町田尚子 絵

選者:佐藤弓生

闇と光を味わう絵本

「お役ごめん」で明かりの消えた灯台に、人ならぬ生きものがつぎつぎやってきます。屋内だけでなく、建物の下の暗い海中にも。「青くもえる水の中の灯台」の大胆な表現に、胸ふるえます。

「食卓の音楽」 杉崎恒夫著

選者:佐藤弓生

言葉がはばたく歌集

「聖歌隊胸の高さにひらきたる白き楽譜の百羽のかもめ」「たくさんの空の遠さにかこまれし人さし指の秋の灯台」。心が不自由な日でも、言葉は自由だと信じることができる短歌たち。

「プロジェクト・ヘイル・メアリー 上」 アンディ・ウィアー著

選者:高野秀行

人類滅亡の危機を楽しめる本

本格的な科学とユーモアと冒険の興奮を併せ持つ稀有なSF小説。ボヤキながら宇宙空間でダイハードを続ける主人公は人類を救えるのか?!

「プロジェクト・ヘイル・メアリー 下」 アンディ・ウィアー著

選者:高野秀行

人類滅亡の危機を楽しめる本

本格的な科学とユーモアと冒険の興奮を併せ持つ稀有なSF小説。ボヤキながら宇宙空間でダイハードを続ける主人公は人類を救えるのか?!

「告白」 町田康著

選者:高原英理

語りに引き回されてゆく愉しみを知る本

面白くて笑ったり、なんだこれと不思議がったり、でもどんなに愚かでも心根一本貫き通そうとする主人公の意地が素晴らしい。全て語りの巧さがあってのことなのだ。

「パパララレレルル」 最果タヒ著

選者:高原英理

面白いと思っているとはっと心抉られる本

最果さんの本は詩でも小説でも、あ、こんな考えあるのか、と驚き、でも読んでいくとだいたいいつもどこかで心抉られる。面白がるだけの傍観者ではいられない。あなたもついつい当事者になってしまうよ。

「フングス・マギクス」 飯沢耕太郎

選者:高原英理

きのこ文学名人になれる本

古来、きのこは謎の隠喩だった。文学はそういうものを放っておかない。古今東西のきのこにかかわる奇妙な文学を紹介してくれる不思議探検の本です。

「民意のつくられかた」 斎藤貴男著

選者:武田砂鉄

とにかく何度も読み直す本

どんな時代も、国家は民意をコントロールしようと試みます。それに気づけば止められるし、放置していると、思うままになります。その根源的な危うさを突きつけてきます。

「ナンシー関の耳大全77」 ナンシー関著

選者:武田砂鉄

とにかく何度も読み直す本

今年が没後20年。編者を務めたが、テレビの中で起きていることを、テレビの外から観察する目は、ずっと鋭いまま。こういう目は、ずっと必要とされているのに、出てきません。

「子の無い人生」 酒井順子著

選者:武田砂鉄

とにかく何度も読み直す本

いろんな生き方があっていいと、あちこちで聞くのに、実際にはそうなっていないのはどうしてなのか。読んでいると、いくつもの問いが浮上してきます。

『「縮み」志向の日本人』 李御寧

選者:武田砂鉄

とにかく何度も読み直す本

なぜ日本人は「肌で感ずる」や「触れ合う」といった言葉・状態を好むのか。すべてを小さく縮める思考に美しさが宿るし、逆に、弱点にもなるとわかります。

「大人問題」 五味太郎著

選者:武田砂鉄

とにかく何度も読み直す本

「この国のキーワードは『そういうことになっている』というやつです」という一文が象徴的なように、いちいち考えないとヤバイよと教えてくれます。

「アナグマ国へ」 パトリック・バーカム著

選者:梨木香歩

アナグマの歴史を知ることは、人間の精神性の深みを知ることであり、アナグマの今を知ることは、私たちの行末を見つめることである。知らなかった、と何度うめいたことか。

「おすし」 松田美智子

選者:梨木香歩

料理本である。一眼で虜にするような華やかさや目を引く簡便さはないが、一つ一つが実直で丁寧。無駄な手間は省くが、かけるべき手はかける。それは心を込めることなのだ。どこまでも作る側の立場に立って編集されている。

「動物たちの家」 奥山淳志著

選者:梨木香歩

『庭とエスキース』で魅了された、この著者独特の「情愛深い観察」という視点は、この著書でも健在である。極寒の地で生きる物言わぬ動物たちの見せる、種を超えたいたわりや慈愛。

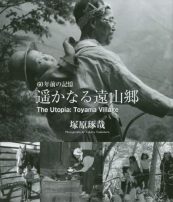

「遥なる遠山郷」 塚原琢哉著

選者:梨木香歩

写真集である。南アルプスの山懐深く息づく、斜面の村、下栗。マチュピチュを思わせるこの村に、写真家は六十年前に訪れていた。子どもたちの生き生きとした表情に感動する。

「未来へ」 岡村幸宣著

選者:梨木香歩

二○一一年から五年間にわたる、丸木美術館学芸員岡村さんの思索と活動の記録。ひらかれていく感性に打たれる。『原爆の図』は今も、様々な立場の人びとや「場所」、冷徹な「時の流れ」と出会い続けている。

「自転しながら公転する」 山本文緒著

選者:羽田圭介

人は誰しも自己中心的でありながら、他人にたまに優しくする

今に悩み、今をより良く生きようとする人たちが歳を重ね、親になったりする。人の親になっても、子を思う気持ちと同等に、一個人として幸せを追求したいという感情も描かれたりする。余談だが、羽田のデビュー作『黒冷水』のラストは、山本さんの『群青の夜の羽毛布』の影響を受けている。

「オーバーヒート」 千葉雅也

選者:羽田圭介

不要な“規制”と闘ってもいいと思える小説

主人公は「自由駐輪」をし、路上でオーバーヒートした際も、焦らず己の好きなことを行う。一見自分のリズムを崩したがらないのんびり屋、あるいは頑固にも見えうる彼は、闘っている。言葉を駆使して。

「恋するアダム」 イアン・マキューアン著

選者:羽田圭介

メインでない細部こそが読みどころかも

アンドロイドが恋をするという話で、日常に精巧なアンドロイドがいるという細部が勿論リアルに描かれているのは前提として……。〈フォークランド諸島と呼ばれていた場所を奪還するため(中略)まもなく出発するはずの機動艦隊に関するニュース〉等、テクノロジー以外の細部情報こそが、この小説の骨のように感じられる。

「オーガ(ニ)ズム」 阿部和重

選者:羽田圭介

人々が回り道する数十年間の軌跡はこんなに面白いのか

『シンセミア』から続いてきたサーガの完結編。刹那的に生きてきた連中はろくな目に遭わず、壮大なる目的のために生きてきた人たちも、本質を見失いえらい遠回りをしてしまったりしている。じゃあ自分はどんな大きな目的を抱え、そしてどれほど刹那的に快楽を享受しながら生きるか、と考えさせてくる作品。

「哲学の蝿」 吉村萬壱著

選者:羽田圭介

小説家への幻想が解けると同時に凄味を感じるエッセイ

個人的に吉村さんの小説が好きで読み続けてきたのだが、あの変態エピソードもこの変態エピソードもほぼ実体験だったのかと衝撃を受けた。だからといって小説でそのまま書いていっただけでなく、むしろ書き手が小説を書いていなかった頃から、小説の執筆は始まっているのかもしれないと思った。

「藝人春秋 3」 水道橋博士著

選者:町山智浩

町山の友人、水道橋博士が関西のテレビで本番中に橋下徹とケンカして番組を降りた件の真相について語られる。それはテレビで維新をブームにしたプロデューサーへの怒りだった。彼は東京に進出し、虎ノ門ニュースで国政に影響を与えようとしている。文庫に町山が詳細な解説

「天上の葦 上」 太田愛著

選者:町山智浩

テレビ『相棒』で常に現在の政治状況をドラマに絡める脚本家・太田愛の描き下ろしミステリ。独りの老人の死をきっかけに、戦前の新聞がいかに政府に忖度して事実を捻じ曲げたかが検証され、それが現在の日本のマスコミと与党の癒着を照らし出します。文庫に町山が解説を書いています。

「天上の葦 下」 太田愛著

選者:町山智浩

テレビ『相棒』で常に現在の政治状況をドラマに絡める脚本家・太田愛の描き下ろしミステリ。独りの老人の死をきっかけに、戦前の新聞がいかに政府に忖度して事実を捻じ曲げたかが検証され、それが現在の日本のマスコミと与党の癒着を照らし出します。文庫に町山が解説を書いています。

「ザ・フィフティ-ズ 1」 デ-ヴィド・ハルバ-スタム著

選者:町山智浩

トランプ前大統領のスローガンは「アメリカを再びグレートに」でしたが、アメリカがグレートだった頃とは1950年代のことです。世界一の経済大国、軍事大国になったアメリカはソ連との覇権を争い、人類史上未曾有の豊かさを誇りましたが、その裏で腐敗と格差と革命が進んでおり、現在のアメリカや世界を考えるうえで重要な参考になります。文庫3巻で、故・越智道雄先生と町山が詳細な解説対談をしています。

「ザ・フィフティ-ズ 2」 デ-ヴィド・ハルバ-スタム著

選者:町山智浩

トランプ前大統領のスローガンは「アメリカを再びグレートに」でしたが、アメリカがグレートだった頃とは1950年代のことです。世界一の経済大国、軍事大国になったアメリカはソ連との覇権を争い、人類史上未曾有の豊かさを誇りましたが、その裏で腐敗と格差と革命が進んでおり、現在のアメリカや世界を考えるうえで重要な参考になります。文庫3巻で、故・越智道雄先生と町山が詳細な解説対談をしています。

「ザ・フィフティ-ズ 3 」 デ-ヴィド・ハルバ-スタム著

選者:町山智浩

トランプ前大統領のスローガンは「アメリカを再びグレートに」でしたが、アメリカがグレートだった頃とは1950年代のことです。世界一の経済大国、軍事大国になったアメリカはソ連との覇権を争い、人類史上未曾有の豊かさを誇りましたが、その裏で腐敗と格差と革命が進んでおり、現在のアメリカや世界を考えるうえで重要な参考になります。文庫3巻で、故・越智道雄先生と町山が詳細な解説対談をしています。

「死の舞踏」 スティーヴン・キング著

選者:町山智浩

ホラーの巨匠キングが少年時代から体験したさまざまなホラー映画や小説について語る自伝的評論。自分が最も恐れていることを書け、というキングにとってホラー小説は父に捨てられたトラウマ、父になる不安と向き合うための自己分析でした。文庫に町山が解説を書いています。

「縮みゆく男」 リチャ-ド・マシスン著

選者:町山智浩

放射能を浴びた男の体がどんどん縮小していく、というSFホラーだが、実際は「男らしさ」が社会の進歩とともに時代遅れになっていく不安を描いています。極小の限界を超えたところに未来を見出すラストは現在も古びていません。文庫に町山が解説を書いています。

「黄色い雨」 フリオ・リャマサ-レス著

選者:皆川博子

孤独と死の静謐で毅然たる受容。

人々は去っていき廃墟と化した村に、彼はとどまる。沈黙が砂のように家々を埋め尽くす。哀しみを描きながら感傷はない。失われた〈時間〉を語る言葉は、選び抜かれ美しい。

「書物の破壊の世界史」 フェルナンド・バエス著

選者:皆川博子

書物よ、生き続けて。

ナチスの焚書は記憶に新しい。古代から現代までどれほど夥しい知の結晶が失われてきたことか。人が書物に無関心になることも、知の消滅に力を貸す。良書も悪書も生き続けて。

「無力な天使たち」 アントア-ヌ・ヴォロディ-ヌ

選者:皆川博子

美しい断章の整然とした構成。

荒涼たる地に建つ養老院に棲むのは、革命に失敗した不死の老婆たち。彼女たちが夢を託し、布きれや紐で作り月光で養った子供は外に飛び出す。世界は彼によって変えられるか。